Ergänzung 2.12: Auswirkung von Öl auf die marine Flora und Fauna (2/3)

Bioakkumulation von Kohlenwasserstoffen

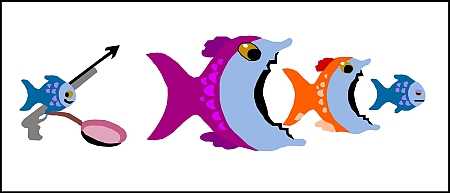

Der Einbau minimaler Mengen an Kohlenwasserstoffen in das Gewebe mariner Organismen durch die Aufnahme gelöster Bestandteile über die Kiemen oder die Haut oder aber durch die direkte Nahrungsaufnahme des Schadstoffes kann sich auf Räuber auswirken, die die betroffenen Organismen konsumieren. Wird der Schadstoff nicht durch Stoffwechselvorgänge innerhalb des Organismus abgebaut, so kann sich seine Konzentration entlang der gesamten Nahrungskette erhöhen. Dieses Phänomen wird als Bioakkumulation bezeichnet. Es findet eine Akkumulation von Chemikalien in den Organismen entlang der Nahrungskette statt, bis sie in den Organismen deutlich höhere Konzentrationen aufweisen als im Wasser.

Zwischen jeder Trophiestufe der Nahrungskette und der darauf folgenden Trophiestufe konsumieren Organismen ca. 10 kg Biomasse aus der niedriger gelegenen Ebene, um 1 kg eigene Biomasse zu bilden. Gelangt ein Schadstoff von einer Ebene einer Nahrungskette in die nächste Trophiestufe ohne abgebaut zu werden, erhöht sich seine Konzentration in der Biomasse bei jedem Schritt in der Nahrungskette fast um das Zehnfache! Organismen, die sich am Ende der Nahrungskette befinden, sind daher sehr hohen Konzentrationen eines Stoffes ausgesetzt, der zwar die Organismen niedrigerer Stufen in der Nahrungskette nicht beeinträchtigt hat, auf sie jedoch gesundheitschädigend wirken kann.

Die Bioakkumulation von Kohlenwasserstoffen wird bei Ölverschmutzungen oft als Hauptbedenken genannt. Glücklichwerweise sind innerhalb der Nahrungskette jedoch viele Bestandteile von Öl- und Kraftstoffprodukten biologisch abbaubar. Nur die selteneren, hochmolekularen PAKs (polyzyklische aromatische Kohlenstoffe) neigen bis zu den höchsten trophischen Ebenen einer Nahrungskette zu einem bedeutend höheren Bioakkumulations- Potenzial. Daher ist die Bioakkumulation, falls sie tatsächlich auftritt, normalerweise so gering, dasss sie durch andere, deutlicher auf ein Ölunglück hinweisende Phänomene überdeckt wird.

Verderben

Eine Änderung des Geschmacks und des Geruches von Fisch und Meeresfrüchten ist eines der Phänomene, die oft nach einer Ölverschmutzung zu beobachten sind. Der bloße Kontakt von im Wasser vorhandenen Kohlenwasserstoffen mit ihrer Haut oder ihren Kiemen kann Meerestieren einen Geschmack verleihen, der von den Konsumenten als unzumutbar empfunden wird.

Diese Auswirkung ist ein ernstes Problem im Umgang mit den Folgen

einer Ölverschmutzung. Weichtiere, wie Austern und Miesmuscheln,

können durch das Filtrieren erhebliche Mengen an Kohlenwasserstoffen

aus dem Wasser aufnehmen.

Eine 20 Gramm schwere Auster filtriert beispielsweise etwa 48

Liter Meerwasser pro Tag. Sie kann die Konzentration eines Schadstoffes

in ihrem Gewebe bis um das 70.000-fache seiner Konzentration im umgebenden

Wasser erhöhen.

Das Verderben kann sehr schnell stattfinden. Es sind nur wenige Stunden bis Tage erforderlich, um den Geschmack und den Geruch zu verändern. Ob Meerestiere verdorben sind, kann mit Hilfe von olfaktorischen oder organoleptischen Tests festgestellt und durch die Analyse des Gesamt-Kohlenwasserstoffgehaltes im Gewebe der Organismen gemessen werden. Wenn sie in kohlenwasserstofffreies Wasser befördert werden oder die Verschmutzung vorüber ist, sind die Tiere unter natürlichen Bedingungen in der Lage, sich innerhalb weniger Wochen oder Monate selbst zu reinigen.

Das Verderben von Krebstieren, Fisch und Muscheln ist infolge einer Ölverschmutzung zu erwarten. Die unmittelbare Reaktion von Behörden ist es daher, den Fang oder Verkauf von Fisch und Meeresfrüchten zu verbieten. Daraufhin muss entschieden werden, ob die kontaminierten Tiere nach ihrer Reinigung auf den Markt gebracht werden können oder ob sie vorsichtshalber vernichtet werden sollten. In Hinblick auf den Verbraucherschutz handelt es sich hierbei um eine wichtige Frage. Selbstverständlich ist sie auch für die lokale Wirtschaft sowie den Ruf der lokalen Fischindustrie von großer Bedeutung.