2. Der Laser

Polarisation

Eine Besonderheit des HeNe-Lasers ist die Polarisation des Laserlichts. In den Bildern unten fällt das über Linsen aufgeweitete Licht auf ein Polarisationsfilter. Seine Durchlassrichtung ist mit dem roten Pfeil gekennzeichnet. Licht, das in dieser Richtung polarisiert ist, wird vom Filter durchgelassen, während senkrecht dazu polarisiertes Licht gesperrt wird.

Sehen Sie sich das Experiment auch in einem Video (500 kB) an.

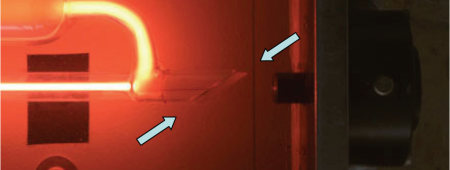

Auf der vorangegangenen Seite wurde deutlich, dass die Resonanz im Laser leicht durch Absorptionsverluste gestört werden kann. Aus diesem Grund muss die Entladungsröhre an ihren Enden so durchlässig wie irgend möglich sein. Um dies zu erreichen, verwendet man so genannte Brewster-Fenster. Sie zeichnen sich durch eine Anordnung im Brewster-Winkel aus, das ist ein Einfallswinkel von 56° in Luft für den Übergang von Luft in Glas.

Trifft parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht (das ist im Fall des verwendeten HeNe-Lasers horizontal polarisiertes Licht) auf das im Brewster-Winkel angeordnete Fenster, findet dort keine Reflexion statt. Es kommt zu einer vollständigen Transmission, so dass sich eine ungestörte Resonanz ausbilden kann. Der Laser emittiert also horizontal polarisiertes Licht, weil das Brewster-Fenster senkrecht angeordnet ist.

Das Licht kann nur dann verstärkt werden, wenn induzierte Emission wahrscheinlicher ist als Absorption. Dazu muss das thermische Gleichgewicht umgangen werden, das diesen Zustand verbietet. Durch das sogenannte Pumpen wird eine Besetzungsinversion erzeugt.

Mit Hilfe eines Resonators interferieren die emittierten Wellen (Photonen) konstruktiv. Durch Auskopplung eines Teils dieser Resonanz kann ein Laser im Dauerbetrieb arbeiten.

Der hier verwendete HeNe-Laser erzeugt wegen der im Resonator verwendeten Brewster-Fenster polarisiertes Licht.